Readings Newsletter

Become a Readings Member to make your shopping experience even easier.

Sign in or sign up for free!

You’re not far away from qualifying for FREE standard shipping within Australia

You’ve qualified for FREE standard shipping within Australia

The cart is loading…

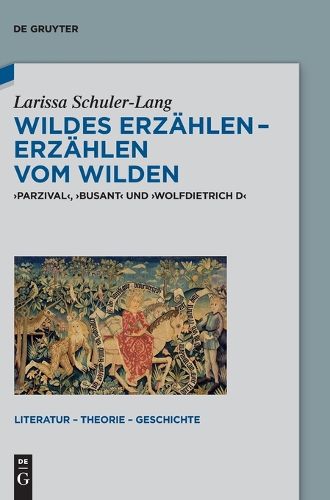

Im Zentrum der vorliegenden Untersuchung steht das in der mittelalterlichen Literatur haufig anzutreffende Phanomen des Wilden, das dem Helden in ganz unterschiedlicher narrativer Ausgestaltung begegnen kann: So gehoeren neben wilden Tieren und wilder Natur auch die Wildleute des Mittelalters zu dem Motivkreis, der gemeinhin als das Andere der hoefischen Kultur verstanden wird. Entgegen dieser einseitigen Lesart geht die Autorin an den Beispielen des Parzival, Busant und Wolfdietrich D den jeweiligen textuellen Reprasentationen des Wilden auf unterschiedlichen narrativen Ebenen nach und zeigt dabei, dass das Wilde keinesfalls nur als Gegenentwurf des in der Literatur inszenierten hoefischen Selbstverstandnisses in Erscheinung tritt. Vielmehr figurieren die vielfaltigen Manifestationen des Wilden als anthropologische Konstante, was anhand kulturanthropologisch signifikanter Kategorien wie ‘Kleidung’, ‘Essen'oder 'Sexualitat’ exemplarisch untersucht wird. Das Wilde- so die These- wird in den Texten unabhangig von ihrer jeweiligen Gattungszugehoerigkeit als Konstituens des Menschseins inszeniert und tritt damit in ein komplexes Spannungsverhaltnis mit den Eckpfeilern der hoefischen Kultur. Dass die Differenzkategorien wilde/zam nicht absolut gesetzt sind, lasst sich daruber hinaus auch auf der poetologischen Ebene beobachten. Insbesondere der Parzival-Dichter Wolfram von Eschenbach erhebt wildekeit zum Erzahlprinzip, dem die Studie anhand verschiedener Aspekte der Narration (z.B. Figurenkonzeption, Erzahltechnik und Metaphorik) nachgeht und so Strategien des wilden Erzahlens herausarbeitet.

$9.00 standard shipping within Australia

FREE standard shipping within Australia for orders over $100.00

Express & International shipping calculated at checkout

Im Zentrum der vorliegenden Untersuchung steht das in der mittelalterlichen Literatur haufig anzutreffende Phanomen des Wilden, das dem Helden in ganz unterschiedlicher narrativer Ausgestaltung begegnen kann: So gehoeren neben wilden Tieren und wilder Natur auch die Wildleute des Mittelalters zu dem Motivkreis, der gemeinhin als das Andere der hoefischen Kultur verstanden wird. Entgegen dieser einseitigen Lesart geht die Autorin an den Beispielen des Parzival, Busant und Wolfdietrich D den jeweiligen textuellen Reprasentationen des Wilden auf unterschiedlichen narrativen Ebenen nach und zeigt dabei, dass das Wilde keinesfalls nur als Gegenentwurf des in der Literatur inszenierten hoefischen Selbstverstandnisses in Erscheinung tritt. Vielmehr figurieren die vielfaltigen Manifestationen des Wilden als anthropologische Konstante, was anhand kulturanthropologisch signifikanter Kategorien wie ‘Kleidung’, ‘Essen'oder 'Sexualitat’ exemplarisch untersucht wird. Das Wilde- so die These- wird in den Texten unabhangig von ihrer jeweiligen Gattungszugehoerigkeit als Konstituens des Menschseins inszeniert und tritt damit in ein komplexes Spannungsverhaltnis mit den Eckpfeilern der hoefischen Kultur. Dass die Differenzkategorien wilde/zam nicht absolut gesetzt sind, lasst sich daruber hinaus auch auf der poetologischen Ebene beobachten. Insbesondere der Parzival-Dichter Wolfram von Eschenbach erhebt wildekeit zum Erzahlprinzip, dem die Studie anhand verschiedener Aspekte der Narration (z.B. Figurenkonzeption, Erzahltechnik und Metaphorik) nachgeht und so Strategien des wilden Erzahlens herausarbeitet.